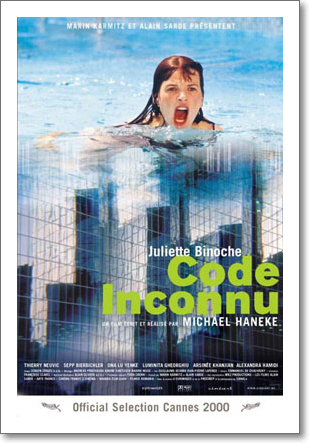

<미지의 코드>-부조리한 일상과 불편한 진실.

이런 경우 기분이 어떨까?

따사로운 봄햇살을 받으며 쫄래쫄래 거리를 걷고 있는데, 어떤 꼬마 녀석이 길가에 쪼그리고 앉아 구걸을 하고 있는 추레한 아줌마에게 아무 이유도 없이 종이쪼가리를 집어던지고 달아나는 것을 본다. 혈기방장한 열혈청년인 당신은 녀석의 4가지가 매우 불손하다는 것에 격분하여 녀석을 쫓아가 그 행위의 부당성을 지적하며, 니가 그 아줌마를 모욕했으니 그녀에게 가서 사과할 것을 요구한다.

그런데 4가지없는 그 녀석은 웬 떨거지가 별 시덥잖은 간섭을 한다는 태도를 보이며, 지가 몬 잘못을 했는데 사과해야 하냐고 오리발을 내민다. 속에서 천불이 치밀어 오른 당신은 녀석의 주둥이를 한 대 쥐어 박고 싶지만 가공할 인내심을 발휘하여 꾹 눌러 참은 후, 오리발 내밀지 말고 그 아줌마에게 가서 사과를 하라며 아줌마가 있는 쪽으로 녀석을 끌고 간다.

아줌마 있는 쪽까지 녀석을 끌고 갔지만 가는 동안 녀석이 소리를 지르고 발광을 해대는 통에 구경꾼들이 우르르 몰려 들고, 급기야 경찰까지 출동하게 된다. 우연히 그 녀석의 형의 여자친구가 그 장면을 목격하게 되고, 녀석의 오리발만을 믿고는 당신을 양아치 취급하면서 경찰에게 녀석을 변호한다.

혈기가 방장하기만 했지 차분하게 상황을 설명하는 데에는 분기가 탱천해 오른 당신에게는 무리한 상황으로 사태가 번져 나가고, 혼란 중에 그 아줌마가 슬그머니 사라져 버린 것을 경찰이 데려와 보니 구걸을 하고 있던 길가에 있는 가게 주인은 매일 그 아줌마가 가게 앞에 앉아서 구걸을 하는 통에 가게 이미지가 좋지 않아졌다고 경찰에게 진술한다.

경찰은 가게주인의 인적사항을 적고, 당신의 말은 별로 들으려고도 하지 않으면서 그 녀석에게 가도 좋다고 말하고는 당신에게는 조사할 것이 있으니 경찰서까지 같이 가자고 한다. 이 어이없고 황당한 사태에 당신은 상당히 기분이 상해서 그렇게 끌지 않아도 내 발로 갈 터이니 잡아 당기지 말라고 경찰에게 말한다.

경찰은 자꾸 비협조적으로 나오면 공무집행방해죄가 성립된다며 당신의 등을 떠민다. 내 발로 갈 터이니 밀지 말라고 실랑이를 벌이다가 결국 경찰 서너명에게 온 몸을 붙잡혀 경찰서까지 끌려 가게 되는 경우가 된다면 말이다.

피해자라 할 수 있는 구걸하던 아줌마와 그녀를 보호하려 했던 열혈청년이 불법체류자와 흑인 이민자 2세라는 사실로 위 에피소드의 부조리함이 왜 발생되었는지 설명되었지만, 영화는 그 사건이 어떻게 전개되는지, 서로의 갈등은 어떻게 해소할 것인지, 그리고 그 부조리를 어떻게 극복할 것인지에 대해서는 별로 관심이 없다.

다만, 영화는 각각의 삶속에서 그들이 어떻게 스쳐 지나가는지, 그들의 삶속에는 또 각자의 부조리가 어떻게 내재되어 있는지, 그리고 그들은 일상화된 그 부조리를 어떻게 받아 들이고 있는지를 별다른 기교나 수사를 동원하지 않고 툭 툭 내던지듯이 나열해 보여줄 뿐이다.

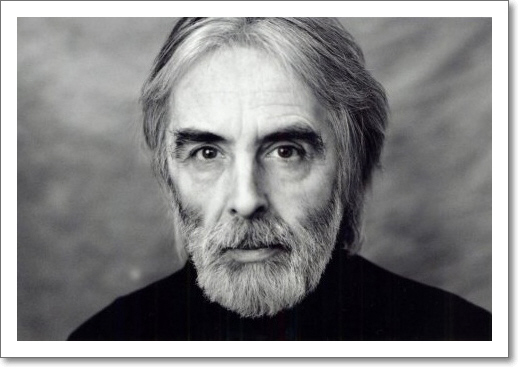

그 나열의 리얼리티를 효과적으로 달성하기 위해 미하엘 하네케는 하나의 씬(장면전환이나 시간의 경과가 이루어지는 것을 씬이 바뀐다고 한다)을 컷(감독의 의도에 따라 샷을 분리하여 배열한 편집상의 개념)을 나누지 않고 하나 혹은 기껏해야 두 개의 샷(필름 레코딩을 시작하여 중단할 때까지를 하나의 샷이라고 한다)으로만 보여준다. 그래서 모든 씬은 롱테이크로 촬영되었고, 엄청난 분량의 롱테이크가 간혹 등장하는 것을 보면서 그 치밀한 연출력에 경탄하지 않을 수 없게 된다.

그의 영화는 일반적인 영화에 익숙한 사람들에게는 받아들이기가 매우 거북한 부분이 있다. 그러나 영화의 색다른 시각이 주는 재미를 만끽할 자세를 가진 사람이라면 분명 그의 영화에서 독특한 예술적 카타르시스를 느낄 수 있으리라.

새삼 <퍼니게임>과 비슷한 시기에 국내에 소개되었던 <증오>, 이 두 영화가 나에게 주었던 정신적 충격이 떠오른다. <지옥의 묵시록>과 <아마데우스>가 나에게 영화의 궁극적 지향점이 무엇인지를 제시해 주었다면, <퍼니게임>과 <증오>는 나에게 영화의 무궁무진한 가능성이 무엇인지를 제시해 주었었다.

그러나 <증오>의 마티유 카쇼비츠가 얼토당토하지도 않은 프랑스산 블록버스터 <크림슨 리버>로 예술적 성취는 실종된 채 영화적 기교만을 난삽하게 너질러놓아 나를 극도로 실망시키더니 헐리웃에 입성하여 내 놓은 첫 작품 <고티카>에서는 자신의 독특한 영화적 기교마저 그저그런 여타의 구닥다리 오락물과 뒤섞어버림으로써 그에게는 이제 아무런 희망이 없음을 깨닫게 해 준 반면, 미하엘 하네케는 <미지의 코드>와 <피아니스트>를 통해 끊임없이 자신만의 영화적 가치를 추구해 가고 있음을 보게 되니 씁쓸한 기분과 함께 묘한 안도감을 느끼게 된다.

이후 작품인 <늑대의 시간>과 <히든>을 아직 관람하지 못했고 최근에는 자신의 작품 <퍼니 게임>을 영어판으로 리메이크했다는 데 그것 역시 기대되기는 하지만, 아직 관람하지 못하여 그의 영화가 어떻게 변화되었는지는 확신할 수 없지만, 기대를 저버리지는 않으리라 생각한다. 다음 작품이 무엇이 되었든지, 언제 그것을 보게 되든지, 가슴 떨리는 기대를 갖게 하는 감독이 있다는 건 즐거운 일이다.

'영화' 카테고리의 다른 글

| 슐웩이야기 (2) | 2011.06.19 |

|---|---|

| <지옥의 묵시록 : 리덕스> - 영원한 걸작 (8) | 2010.11.07 |

| 외할머니와 <집으로...> (0) | 2010.11.04 |

| 파이란님에게 (0) | 2008.04.22 |

| <버티칼 리미트>-실패한 액션과 드라마의 줄타기 (0) | 2008.04.21 |

| <크림슨 리버>-이것은 죄악이다. (0) | 2008.03.30 |

| <매트릭스>와 대중예술 (0) | 2008.03.17 |

| <스내치>-기교의 나열만으로는 부족하다. (0) | 2008.03.17 |

| <에이리언4>-부활하지 말았어야 했어. (0) | 2008.03.16 |

| <7인의 새벽>-한국형 마카로니 웨스턴 엽기의 진수 (0) | 2008.03.16 |